奥运会吉祥物作为每届奥运会的文化符号和情感纽带,其命名方式往往蕴含着丰富的文化内涵和时代特征。从1968年格勒诺布尔冬奥会首次出现非官方吉祥物“雪士”开始,吉祥物的命名逐渐形成了独特的规则和传统。本文将系统解析历届奥运会吉祥物的命名规则及其背后的文化逻辑。

一、命名来源的分类

1. 本土文化象征

多数吉祥物的命名源自举办国的文化传统或历史传说。例如2008年北京奥运会的“福娃”分别命名为贝贝、晶晶、欢欢、迎迎和妮妮,连起来谐音“北京欢迎你”,既体现中国文化特色,又表达了对世界的友好欢迎。

2. 地理特征关联

2014年索契冬奥会的吉祥物雪豹、北极熊和兔子分别命名为“Barsik”、“Mishka”和“Zaika”,这些名字都是俄语中对应动物的常见昵称,体现了俄罗斯的地理特征和语言文化。

3. 现代创新命名

2020年东京奥运会的“Miraitowa”由日语“未来”和“永远”组合而成,体现了组织者对未来的美好愿景。这种创造性的命名方式越来越受到青睐。

二、命名的演变趋势

1. 从单一到多元

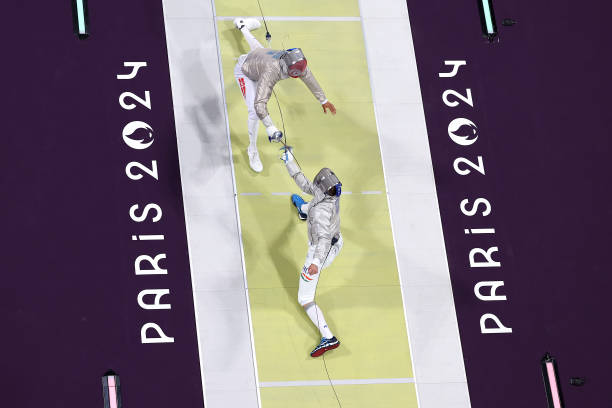

早期吉祥物多为单个形象,如1992年巴塞罗那奥运会的“Cobi”。近年来则趋向多个吉祥物组合,如2024年巴黎奥运会的“Phryges”就以法国大革命时期的弗里吉亚帽为原型,采用复数形式命名。

2. 互动性增强

现代吉祥物的命名更注重与公众的互动。2010年温哥华冬奥会的“Quatchi”、“Miga”等名字都易于发音和记忆,便于周边产品的推广和大众传播。

3. 数字化时代的创新

随着数字技术的发展,吉祥物命名开始考虑网络传播特性。2022年北京冬奥会的“冰墩墩”和“雪容融”在社交媒体上获得了现象级的传播效果,其命名既保留传统文化元素,又符合现代传播规律。

三、命名的文化政治意义

吉祥物的命名往往超越简单的标识功能,成为展示国家形象的重要窗口。2000年悉尼奥运会的“Syd”、“Olly”和“Millie”分别代表悉尼、奥运会和千禧年,通过命名巧妙传达了澳大利亚的时代定位。

同时,吉祥物命名也越来越注重包容性。2016年里约奥运会的“Vinicius”融合了巴西音乐和文化的多元特征,名字来源于著名诗人Vinicius de Moraes,体现了文化融合的理念。

结语

奥运会吉祥物的命名规则经历了从简单到复杂、从单一到多元的演变过程。每个名字背后都蕴含着丰富的文化密码和时代印记,既是对举办国文化的展示,也是对奥林匹克精神的诠释。随着奥运会的发展,吉祥物的命名必将继续创新,成为连接历史与未来、东方与西方的重要文化桥梁。

1.《历届奥运会吉祥物命名规则大解析》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。

2.《历届奥运会吉祥物命名规则大解析》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://www.sports-idea.com/article/16770.html